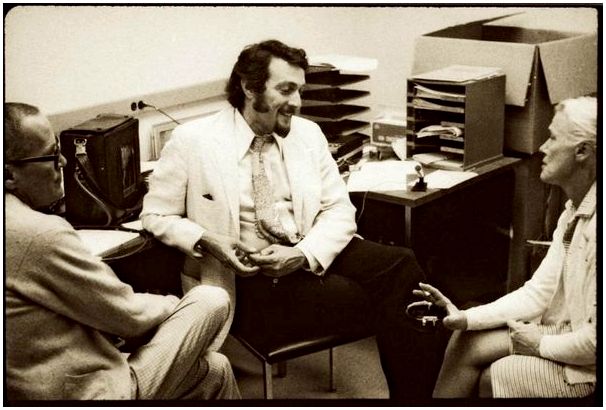

Если мы подумаем о социальной психологии, на ум может прийти Стэнфордский тюремный эксперимент. Этот эксперимент, проведенный Филипом Зимбардо в 1971 году, стал самым известным в этой области. Кто еще и кто меньше всего слышал о нем или видел какие-либо из снятых фильмов, чему отчасти способствовала его большая работа в качестве распространителя.

Зимбардо намеревался изучить поведение людей под влиянием ситуационных переменных и ответить на ряд вопросов, таких как: что заставляет хорошего человека действовать злом? Способны ли обстоятельства превратить «хорошего человека» в «плохого человека» и даже в жестокого?

Стэнфордский тюремный эксперимент

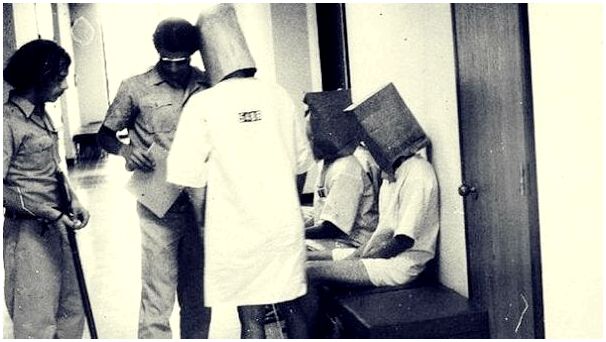

В эксперименте от добровольцев требовалось «имитировать тюрьму». Отобранные были разделены на «заключенных» и «охранников», так что каждый должен был действовать согласно отведенной роли.

Удивительно, и заключенные, и охранники, казалось, очень быстро взяли на себя роли, естественным образом уступая место поведению, которое они никогда бы не стали выполнять в повседневной жизни. Заключенные были покорными, послушными, подавленными, пассивными и зависимыми, а охранники, напротив, были садистами, злыми, авторитарными и непреклонными; злоупотребляя своей властью и статусом.

Эта ситуация имела невообразимые последствия: охранники вводили новые правила, проводили акты унижения и унижения, словесное насилие и даже целый набор наказаний, как правило, злоупотребляя подчинением заключенных всякий раз, когда у них была возможность сделать это.

Вся эта ситуация начала оказывать на заключенных психологические последствия из-за наличия различных эмоциональных расстройств., некоторые из них выводятся из эксперимента и заменяются. Наконец, эксперимент был прекращен через шесть дней, а не две недели, как предполагалось.

Анализ результатов

Главный вывод этого эксперимента заключался в том, что роли сильно влияют на поведение (и, соответственно, на мысли и эмоции). Таким образом, то, что часто уступает место доброму или злому поведению, — это обстоятельства, а не люди. Этим способом, интернализация ролей и внешних переменных может привести к злу, что частично объясняет экстремальное поведение или катастрофические ситуации, такие как нацизм.

По словам Зимбардо: «Мы смогли наблюдать, как тюрьма дегуманизирует людей, превращая их в объекты и внушая им чувство безнадежности. Относительно охранников, Мы поняли, как нормальные люди могут превратиться из доброго доктора Джекила в злого мистера Хайда.». Пока все кажется логичным и это то, что нам говорили вечно, но этот эксперимент нельзя называть или даже экспериментом.

Интерпретация от идентичности

Одна из основ науки — воспроизводимость. Любой эксперимент, если его повторить в тех же условиях, должен был бы привести к одним и тем же выводам. Но что, если они не воспроизводятся? Очевидно, возникнет проблема. В этом случае необходимо поискать причины, по которым результаты отличаются. Однако вариативность человеческого поведения еще больше усложняет эту задачу.

В случае Стэнфордской тюрьмы повторение исследования имеет этические ограничения. Однако два исследователя, Хаслам и Райхер провели частичную репликацию эксперимента при содействии BBC., кто транслировал сцены из студии в реалити-шоу под названием Эксперимент.

Результаты и выводы сильно отличались от результатов Зимбардо, они обнаружили, что причиной были не роли, а групповая идентичность. В то время как Зимбардо предположил, что тирания была неотъемлемым следствием групп и власти, Хаслам и Райхер предположили, что отсутствие власти и неудачи как группа привели к тирании.

Критика Стэнфордской тюрьмы

Это последнее исследование и другие выявленные проблемы Стэнфордской тюрьмы выявили самый известный эксперимент в социальной психологии. Посмотрим на некоторые из них:

- Обращение с заключенными: эксперимент закончился из-за некоторых практик, которые имели место, таких как садизм «охранников» и травмы «заключенных». Хотя этого не ожидалось, эксперимент пришлось приостановить, как только появились первые признаки. Каждый эксперимент должен соответствовать определенным правилам, таким как защита здоровья людей, которые в нем участвуют.

- Опора на анекдотические свидетельства: Каждый научный эксперимент должен иметь контроль над переменными, которые могут повлиять на результаты. В данном случае имеющиеся данные являются наблюдениями экспериментаторов, которые носят субъективный характер и основаны на анекдотах. Зимбардо даже подключился и участвовал в эксперименте, влияя на участников.

- Подготовка охранников: поведение «охранников» должно было быть спонтанным, то есть садистские техники, которые они практиковали, возникли из них. Однако впоследствии стало известно, что именно экспериментаторы подтолкнули их к их выполнению.

- Неявные требования: один из «охранников», имевший театральный опыт, сказал, что его план состоял в том, чтобы что-то произошло. Это было подкреплено следователями и пассивностью его коллег. Таким образом, в экспериментах участники, скорее всего, будут делать то, что, по их мнению, хотят от них исследователи. Поэтому участники склонны действовать стереотипно.

- Анализ результатов: двое участников выбыли из эксперимента до того, как он был прерван. Обвиняли в том, что в тюрьме произошел кризис. Тем не менее, участники заявили, что они инсценировали кризисы, чтобы выйти из них, поскольку единственным выходом была медицинская или психиатрическая помощь. Кроме того, один из них заявил, что хочет бросить учебу, потому что у него были экзамены, и в тюрьме ему не разрешили учиться.

- Небольшая и нерепрезентативная выборка: все участники были выходцами из схожего социально-экономического положения и были мужчинами из США. Эта однородность участников вместе с тем фактом, что их было немного, означает, что результаты не могут быть распространены на другие группы населения.

Хотя эта критика может показаться анекдотом после стольких лет, их важность такова, что многие учителя перестали преподавать этот псевдоэксперимент студентам-психологам. Наука несовершенна и улучшается от выявления и исправления ошибок. Кроме того, науке нужна строгость, чтобы генерировать последовательные знания. Следовательно, необходимо применять передовой опыт и критиковать, когда он не соблюдается.